|

El convento se fundó

en 1750 y en

1803 era abadesa la madre Rosalía Ferreyra.

Vivían de la limosna.

Desde

el momento de su fundación hasta 1810, ingresaron en el convento 57 monjas , en

su mayoría porteñas.

El

día de las Capuchinas comenzaba a media noche. A las 12 de la noche, las

monjas se levantaban y se dirigían al coro, donde rezaban. Algunas monjas ya

no se acostaban y, a modo de sacrificio, permanecían despiertas entretenidas

en alguna lectura espiritual o en una labor de mano.

Las capuchinas no tenían rentas, ni deudores remisos.

El día de las capuchinas comenzaba a media noche. A las 12 de la noche, las

monjas se levantaban y se dirigían al coro, donde rezaban Maitines y Laudes.

Algunas monjas ya no se acostaban y, a modo de sacrificio, permanecían

despiertas entretenidas en alguna lectura espiritual o en una labor de mano.

Las

capuchinas rezaban sin canto. A partir de las 5 de la mañana se rezaba Prima y Tercia. Luego el

capellán celebraba la misa, a la que todas las monjas de ambos velos debían

asistir. Alrededor de las 6.30 se servía el desayuno, que consistía en una taza

de té o mate con un pancito. A continuación volvían para rezar Sexta y

Nona, seguidas de una hora de oración mental, meditando generalmente sobre la

pasión y muerte de Jesucristo.

Se realizaban los trabajos de

limpieza, lavado y acondicionamiento de la ropa, y se avivaban los fuegos en el

amplio fogón de la cocina, donde comenzaba a prepararse el almuerzo. Las monjas

de velo negro supervisaban estas tareas que realizaban las monjas de velo

blanco, las donadas y las esclavas.

Para el

ingreso a los conventos de Buenos Aires se exigía: vocación, morigerada vida y

costumbres, diecisiete entre las capuchinas, fuerzas físicas para poder observar

las reglas, no haber pertenecido a otra orden, no ser casada, legitimidad de

nacimiento, limpieza de sangre. El discurso es claro, se buscaba la vida eterna,

la gloria, y la única manera de llegar a ella era la vida religiosa en el

convento. El convento era visualizado como un puerto seguro en medio de la

tormenta que representaba el mundo.

Una de cada siete de

velo negro- para ocuparse de los oficios corporales. Debían llevar un velo

blanco sobre la cabeza, no estaban obligadas al rezo del Oficio Divino, sino

al rezo de determinado número de Padrenuestros y Avemarías en las distintas

horas canónicas; debían levantarse a la misma hora que las demás; asistir a

misa diariamente y podían ser eximidas del ayuno en algunas épocas del año

en atención al trabajo corporal que realizaban.

Las monjas de velo negro

o coristas tenían como principal ocupación el rezo del Oficio divino en el

coro. Eran monjas contemplativas cuya tarea principal consistía en lograr la

unión con Dios por medio de la oración mental y vocal. Las oraciones se

realizaban en latín, tarea para la que eran formadas por la maestra de

novicias durante el año de noviciado. También tenían momentos dedicados a su

formación espiritual y otros en los que realizaban labores de mano.

Durante todo el período

colonial ingresaron 7 monjas de velo blanco (sobre un total de 56) al

convento de las capuchinas.

Con

respecto a las Abadesas de las capuchinas, diez monjas, de las que ingresaron en

Buenos Aires hasta 1810, ocuparon ese cargo de superioras. Desde el año

1749 hasta 1777, solamente las fundadoras, provenientes del monasterio de monjas

capuchinas de Santiago de Chile, fueron elegidas. Desde 1777 hasta 1789 no hubo

elecciones debido a la situación conflictiva producida como consecuencia del

ingreso de una presunta mulata. A partir de esa fecha, las Abadesas fueron

mujeres que habían ingresado en Buenos Aires.

En

cuanto al número de esclavos que vivían dentro de la clausura, el único dato al

respecto lo encontramos en el censo de 1778: que poseían cinco esclavas.

Las

capuchinas contaban con la ayuda de los hermanos legos para obtener parte de la

limosna de la cual vivían. Era ésta una ayuda indispensable, pues según la Regla

de Santa Clara por la que se regían, como comunidad no podían recibir ni tener

posesión o propiedad, ni por sí, ni por intermedio de otras personas, ni tampoco

cosa alguna que razonablemente pueda decirse propiedad.

Los

hermanos legos franciscanos o seglares -especialmente designados por las monjas-

para mendigar a favor del monasterio, quienes iban hasta el Paraguay, Montevideo

y las Provincias de Arriba en busca de ayuda y de allí volvían trayendo algunos

pesos, gran cantidad de ganado vacuno y ovejuno, tabaco, bayeta y unas cuantas

fanegas de trigo, productos que en su gran mayoría se vendían par convertirlos

en pesos. Estos limosneros funcionaron como nexo entre los dos ámbitos que

estamos analizando, dando la posibilidad de que todos los sectores sociales, ya

fuera en Buenos Aires o desde lugares muy remotos pudieran contribuir al sostén

económico de un grupo de mujeres que habían optado, o se habían visto obligadas

a vivir en clausura, llevando una vida de oración.

HISTORIA DESDE SU LLEGADA A BUENOS AIRES

En

1749 habían llegado a Buenos Aires, procedentes de Chile, veinte religiosas

Clarisas Capuchinas que se alojaron primero en la pensión de Salvador del

Castillo y luego en la primitiva iglesia de San Nicolás donde hoy esta ubicado

"el obelisco".

Luego

de un largo y penoso viaje de dos años

solamente moraron

en San Nicolás hasta 1753 que fueron trasladadas por escaso tiempo a la

iglesia de San Juan Bautista (parroquia

de indios), por ser una zona poco salubre el predio que se encontraba San

Nicolás.

Cuando se fundó

la iglesia, hoy Corrientes y 9 de Julio el solar era extremadamente pantanoso. El barrio era de gente

muy común y pobre que se mantenían con la matanza de ganados para el

abastecimiento de la ciudad. Las inmundicias de los animales dejaban olores

nauseabundos.

La bóveda del convento no estaba cubierta de tejas ni revocada

por lo cual dejaba pasar la lluvia y los cimientos de la iglesia eran

débiles por lo tanto el convento no se hallaba en condiciones de ser

habitado. Debido a todos esos inconvenientes las 20 monjas Capuchinas se trasladaron

en un principio a la casa de don Salvador

del Castillo negándoles el Cabildo el traslado que

primeramente ellas habían solicitado a la iglesia de

San Juan Bautista

(hoy Alsina y

Piedras). Luego de un tiempo el

Cabildo les concedió la petición pero muy pronto ese mismo

año se trasladaron nuevamente a la Iglesia San Nicolás igualmente incómodas

y algunas bastante enfermas hasta que finalmente fueron trasladadas a la

iglesia San Juan Bautista.

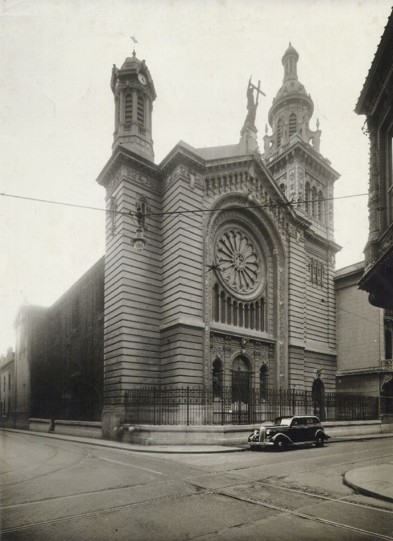

La iglesia San Nicolás de Bari al fines del siglo XIX.

Es

la única iglesia colonial que actualmente NO

existe.

El censo que Rosas hizo levantar en 1836 señala 42.447 hombres blancos, 14.932

negros y pardos, 4000 extranjeros y 849 de tropa y familiares. En ese

periodo la parroquia San Nicolás guardaba todavía la sencillez colonial de su

torre, un largo frente liso sin molduras ni ventanas, hasta que en 1900 recibió

las reformas. Su torre no poseía campana aun.

En 1754 la

Congregación de las Hermanas Clarisas Capuchinas toma posesión de la Iglesia

de San Juan Bautista, sobre la actual calle Alsina al 800. El Capital Don

Juan de San Martín y Humanes les ofrece en donación el terreno continuo a la

Iglesia para la construcción de un Convento. Construído este, las Clarisas

se instalan definifivametne a mediados del año 1756. Allí permanecieron

hasta hace pocos años, trasladándose ellas y su importante archivo al

Partido de Moreno, en la Provincia de Buenos Aires.

Iglesia San Juan Bautista- Arriba de la reja que separa el

coro de monjas pende un magnifico gobelino tomado de un cartón de Rubens firmado

por Gobelin y la fecha que fue tejido 1657 certifica la autenticidad de la obra. En

la aduana fue rematada como alfombra, la adquirió Pedro Pablo Vidal y la donó al

convento de las Capuchinas. El valioso tapiz durante muchos años tapo la ventana

que da a la calle Alsina y protegió el órgano del sol y la lluvia hasta que el

capellán Francisco Lapnitz descubrió su valor ante los ofrecimientos de compra

que le hacían.

FUENTE : http://www.naya.org.ar/congresos/

|