|

Este

increíble Palacio fue inaugurado en 1916 por Carlos María de Alvear, y su mujer,

Mercedes Elortondo.

EL PALACIO SANS SOUCI es de estilo neoclásico francés purísimo ya que está

inspirado en la arquitectura clásica del palacio Versalles.

Este Palacio se encuentra situado en Punta Chica, a pocos pasos de la Av.

Libertador. Posee veinticuatro dormitorios principales de siete metros de altura

cada uno, 14 baños acompañándolos e innumerables salones.

El palacio fue vendido con solo dos hectáreas, teniendo en su origen 60

hectáreas.

En 1940 el Sans Souci fue adquirido y habitado por el Cardenal Santiago Copello

y éste, al morir, lo dejó en manos de la Curia Metropolitana.

Varios de sus mármoles, fueron traídos fundamentalmente de Italia, sus pisos de

roble de Eslavonia, sus fastuosas puertas, ventanas y herrajes principescos

venidos de Francia, sus salones versallescos, que reflejan a su visitante una y

diez veces en "Los Espejos".

Posee una tapiz flamenco del siglo XVII espectacular y un juego de sillones que

perteneció al Gral Manuel Belgrano, entre tantas reliquias. También un ascensor

todo labrado, y un gran piano blanco majestuoso en el salón de los espejos.

El Sans Souci inspiró al escritor Manuel Mujica Láinez para ambientar su novela

“Aquí vivieron” y más recientemente, el cineasta Francis Ford Coppola realizó

las principales locaciones de “Teatro” en la casona que mira al río.

Actualmente los títulos de propiedad están en manos de la familia Durini.

VEA MAS FOTOS E HISTORIA EN:

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/palacio_sans_souci.htm

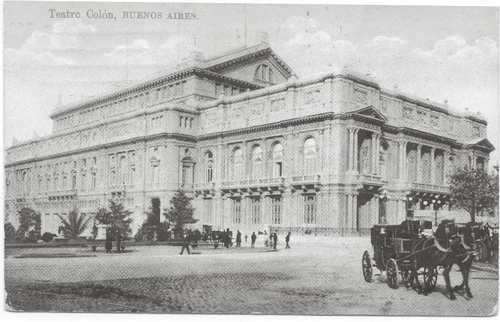

SI PENSAS QUE EL TEATRO

COLÓN

SIEMPRE ESTUVO EN SU UBICACIÓN ACTUAL

Cerrito al 600- ERROR-

DONDE ESTUVO ENTONCES?

El primer Teatro Colón nace, de la imperiosa exigencia de una sociedad que desde

el temprano siglo XIX ha consagrado a la ópera como su manifestación musical

predilecta. La ópera estaba de moda y la idea fue levantar allí el mejor teatro

del país.

El Teatro Colón fue, desde su creación, el lugar de reunión preferido por la

oligarquía porteña. Los palcos distribuidos en dos pisos eran 80. La platea

estaba reservada para los hombres, mientras que las mujeres se ubicaban en la

"cazuela".

El primer teatro Colón fue diseñado en 1857 por el ingeniero Enrique C.

Pellegrini padre del que fue luego presidente de la Argentina. Funcionó durante

30 años en Rivadavia y Reconquista frente a la Plaza de Mayo con una capacidad

para aproximadamente 2500 personas, y ese predio es ocupado hoy por el Banco

Nación.

El terreno tres tercios de la manzana pertenecieron a Juan de Garay y su hijo en

1580 tierras que fueron reservadas para levantar su vivienda propia.

El primitivo teatro se inauguró en abril de 1857 con una puesta de La Traviata

de Verdi y en 1888 cerró sus puertas después de mas de 30 años y se transforma

en el Banco Nacional y luego en el Banco Nación Argentina.

El viejo Coliseo y el Victoria eran salas que no estaban a la altura de las

nuevas pretensiones de la alta sociedad porteña (Sarmiento, los calificaba de

“pocilgas”).

En su parte superior contaba con estatuas y sobre todo con la Estatua de la

Libertad, también llamada de la República, y que luego fue colocada en la parte

superior de la Pirámide de Mayo.

La construcción del Colón fue una inversión faraónica; existiendo tantas obras

públicas imprescindibles para Buenos Aires, construir este suntuoso edificio fue

audaz.

Fue el primer edificio de Buenos Aires que en su estructura se utilizo el

hierro. El techo que cubría la sala era de hierro y pesaba 150 toneladas. Fue

hecho en Dublin por la casa Turner.

Entre el cielo raso y el gran ventilador del techo se encontraba el taller de

pintura del teatro y la maquinaria para bajar y subir la araña que era un

espectáculo cuando la encendían. La mencionada araña llega en octubre de 1856 en

la nave Don Quijote procedente del Havre.

La cúpula, fue en su momento la más importante de Latinoamérica, con un diámetro

de 80 metros. Las escaleras mecánicas fueron las primeras que se construyeron en

la Argentina, obra de la empresa de ascensores Otis.

El viejo Teatro Colón cerró sus puertas tras una última representación de Otelo,

con su creador, Tamagno. El teatro fue expropiado para dar lugar al Banco

Nación.

MAS FOTOS Y MAS VALIOSA INFORMACIÓN EN :

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/teatro_colon.htm

EN LA FOTO ESTA LA RECOVA-

ATRÁS LA CASA ROSADA- A LA IZQUIERDA DE LA RECOVA EL PRIMITIVO TEATRO COLON – Y

EN EL CENTRO DE LA PLAZA LA PIRÁMIDE Y LA FUENTE Du Val D´Osne.

SABIAS QUE EL VIEJO TEATRO

COLÓN

FUE UTILIZADO COMO DEPOSITO DE VARIAS TONELADAS DE HIELO y GRACIAS A ESO EN 1856

PUDIMOS SABOREAR NUESTROS PRIMEROS HELADOS ?

Por aquel entonces, todos los helados de Buenos Aires eran preparados con hielo

llegado desde Estados Unidos y depositado en cámaras del viejo Teatro Colón,

construido entre 1855 y 1857.

Debajo del sector plateas, el teatro contaba con una heladera con capacidad para

mil toneladas de hielo, el que originalmente se utilizó para abastecer cafés y

restaurantes.

En 1855, todo el hielo que se consumía en la fabricación de cremas heladas y

sorbetes llegaba desde Estados Unidos, en forma de barras envueltas en paja y

depositadas en el fondo de las bodegas de los barcos.

Los argentinos son muy

aficionados a los helados, en especial a los de tipo italiano, aunque ya desde

el tiempo de la colonia española existía alguna afición, en ese entonces a los

helados de tipo sorbete, preparados aprovechando la caída de granizo o, donde

era posible, la existencia de nieve (se documenta la fabricación de helados con

nieve en la ciudad de Mendoza ya a inicios del siglo XIX), en la actualidad esos

"helados de agua" se consumen principalmente en el Norte argentino con el nombre

de achilatas, semejantes a las achilatas aunque con diferentes preparaciones y

presentaciones son los picolés también del Norte argentino.

De las cremas heladas de tipo italiano las más difundidas son las que se sirven

en cucurucho o en vasito (barquillos de masa delgada de harina tostada),

siguiéndoles las cassatas (aquí tenemos otro criollismo de origen italiano: en

Italia se denomina cassata a una especie de tarta, en cambio en Argentina es un

tipo de postre helado), los sundaes, los "sandwiches" y "alfajores helados", o,

en los casos de venta callejera los helados en "palito" y los "bombones

helados".

Hasta mediados del siglo 19,

el hielo llegaba desde Inglaterra o los Estados Unidos en barras envueltas en

aserrín. Los primeros en servir refrescos ‘helados’ fueron el “Café de París”,

el “Café de las Armas” y el “Café de los Catalanes”.

Antiguamente el habito del

tabaco solo era aceptado por los hombres.

Hacia 1904 los empresarios Oneto y Piccardo con las ganancias obtenidas de la

venta de cigarrillos procesados por una pequeña maquina construyeron una

flamante fabrica sobre Defensa y San Juan.

Se producía la marca de cigarrillos 43. Trabajaban mas de 100 operarios.

Fabricaban 490 millones de cigarrillos anualmente.

¿Por qué 43?.

Según una versión, por aquel belga que en la afiebrada bolsa porteña de 1890

compró acciones, que no valían más de 42 pesos a 43, como una profesión de fe

optimista mientras los papeles se hundían. Según otra versión, también

relacionada con el mundo bursátil, operaban allí 42 corredores. Cuando alguien

detectaba un intruso gritaba: "¡ Cuarenta y tres, cuarenta y tres!" para

advertir de esa presencia extraña. La cifra tenía, pues, su historia, y por

entonces su fama. Una fama largamente superada por la que lograrían aquellos

cigarrillos que, como muchos de los producidos por Nobleza-Piccardo, pertenecen

al paisaje, los recuerdos y el sabor de lo argentino.

ESCUCHASTE HABLAR DEL FUERTE

DE NUESTRA CIUDAD?

El fuerte comenzó a construirse en abril de 1594 con el único fin de defender a

la ciudad contra los ataques de los corsarios. Fue demolido en 1853. Ocupaba el

lugar donde se construyó la Casa Rosada.

LA FOTO MUESTRA a la izquierda el viejo Fuerte de la Ciudad y a la derecha,

asoma la chimenea del Molino Harinero San Francisco. Vislumbra también el

Edificio de la administración de Rentas Nacionales realizada por el arquitecto

Eduardo Taylor que fue el arquitecto de la Aduana Taylor.

El fuerte estaba rodeado de un foso inundable. Para cruzar ese foso había un

puente levadizo. En 1606 los templos y las casas eran de tapia y tierra

cubiertos de paja por no haber cal ni canto ni otros materiales perpetuos.

Hasta fines del siglo XVIII la gobernación de Buenos Aires formaba parte del

virreinato de Perú y luego de la creación del Virreinato, de la apertura de

nuestros mercados marítimos y la entrada del comercio la ciudad dio un verdadero

vuelco. Puede decirse que Buenos Aires recién entra un poco en la historia a

partir de 1806.

Mas de 300 barcos entraban ya en el puerto y se exportaban mas de un millón de

cueros.

A comienzos del siglo XVII, el activo gobernador Hernandarias mejoró las

condiciones ofensivas y defensivas del recinto. Fue él quien reconstruyó el

fuerte de buenos Aires y bajo su mando, los pobladores comenzaron a edificar el

Cabildo.

HERNANDARIAS reedificó completamente el fuerte, construyó en él habitaciones

particulares para vivir con su familia y lo dotó de un espléndido mirador desde

el cual se divisaba una hermosa vista sobre el río. También dio comienzo a la

construcción de un fortezuelo o torreón en la entrada del Riachuelo, que era el

puerto de Buenos Aires. Habilitó locales destinados a la Aduana, Contaduría Real

o Cajas Reales, reforzó las murallas e hizo cubrir parte de los techos con

tejas.

El primer Fuerte fue construido en 1594. Reemplazado por otro edificio en 1713 y

remodelado en 1820. El fuerte llego a tener hasta 40 cañones de la época de las

Invasiones Inglesas. En el fuerte se situaron todas las autoridades políticas

desde los virreyes hasta los primeros gobiernos patrios, pasando por los

invasores ingleses. Perdió relevancia en la época de Rosas ya que el gobernador

instalo su despacho en su

residencia de Palermo. Tras la caida de Rosas los nuevos gobernantes

decidieron demoler dicho Fuerte.

NO SE PIERDA ESTE APASIONANTE COMIENZO DE NUESTRA CIUDAD- UNA DE LAS CIUDADES

MAS JÓVENES DEL MUNDO.

ENTRE AQUÍ

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/fuerte_de_buenos_aires.htm

SABIAS QUE EN EL AÑO 1923

FUE OBLIGATORIO IDENTIFICAR LAS MERCADERÍAS FABRICADAS EN EL PAIS CON LA LEYENDA

“Industria Argentina”?

A principios del 1900 la venta de hojas de afeitar era baja, todo parecía

indicar que el negocio de las máquinas de afeitar en Estados Unidos sería un

fracaso.

Pero en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial, GILLETTE decidió regalarle

a cada soldado americano una maquinita de afeitar.

Sus ejecutivos optimizaron la idea y le ofrecieron en venta al gobierno

estadounidense, para que fuera el mismo gobierno el que se llevara los laureles

por el obsequio. Así surgió el "US. Service Set".

Con el fin de cumplir con los plazos de suministros militares, Gillette había

contratado a más de 500 nuevos empleados en turnos, ya que trabajaban las 24 hs.

Se había creado una demanda inmediata de todo el país para sus productos y así

fue como el éxito futuro de la empresa quedó asegurado y la marca se convirtió

en protagonista del mercado estadounidense hasta nuestros días.

Ley 11.275, ley que fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de octubre del

año 1923 y hace referencia a la obligatoriedad de identificar las mercaderías

fabricadas en el país con la leyenda “Industria Argentina”.

IMPORTANTE:

King Camp Gillette innovador

cambió el mundo cuando puso en marcha la maquinilla de afeitar baratas,

desechables de seguridad a un público agradecido en 1901.King Camp Gillette

nació en Fond du Lac, Wisconsin en 1855. Para mantenerse a sí mismo cuando la

casa familiar fue destruida en el incendio de Chicago de 1871, Gillette se

convirtió en un viajante de comercio. Por este trabajo conoció a William Painter,

el inventor del Crown Cork bottle cap, la tapita desechable standard de las

botellas de cerveza, quien aseguró Gillette que una invención exitoso es una que

se compra una y otra vez por el cliente satisfecho. En 1895, después de varios

años de considerar y rechazar posibles inventos, de repente Gillette tuvo una

idea brillante al afeitarse una mañana. Se trataba de una nueva maquinilla de

afeitar por completo y una hoja brilló en su mente – una barata y desechable –

la hoja de seguridad.

Tuvieron que pasar seis años para que la idea de Gillette evolucionara. Durante

ese tiempo, los expertos técnicos de Gillette dijeron que sería imposible

producir acero que fue duro y delgado, y lo suficientemente barata para el

desarrollo comercial de la hoja de afeitar desechables. Fue entonces que en

1901, un graduado del MIT, William Nickerson, aceptó el desafío.Después en 1903,

tuvo éxito. La producción de la maquinilla de afeitar Gillette ® y la hoja que

comenzó como la Gillette Safety Razor Company inició sus operaciones en el sur

de Boston. Las ventas crecieron constantemente. Durante la Primera Guerra

Mundial, el Gobierno de los EE.UU. emitió maquinillas de afeitar Gillette de

seguridad para todas las fuerzas armadas. Al final de la guerra, unos 3,5

millones de maquinillas de afeitar y hojas de 32 millones fueron puestos en

manos de los militares, lo que convierte a toda una nación a la maquinita de

afeitar Gillette.

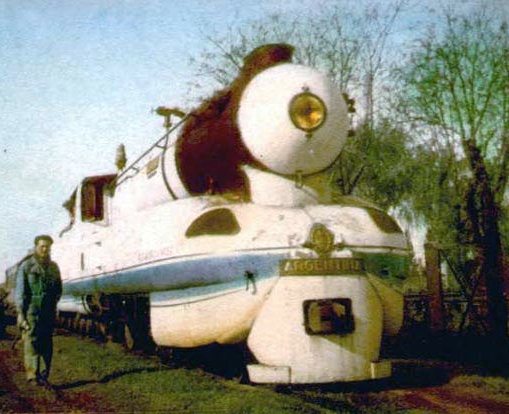

SABIAS QUE LA PRIMERA

LOCOMOTORA PORTEÑA ESTA EXPUESTA EN UN MUSEO EN LUJAN?

La locomotora era “La Porteña” y fue la primera locomotora a vapor del país que

llegó al puerto de Buenos Aires, proveniente de Londres, en la navidad de 1856.

Era de la casa The Railway Foundry Leeds, Inglaterra, construida por la firma

E.B. Wilson y adquirida por el primer administrador de la Empresa “Camino de

Hierro”, el ingeniero Luis Elordi.

En la segunda mitad del siglo XIX se intentó traer el ferrocarril a América

Latina. El ferrocarril de Oeste fue el primero en Argentina, un modo

de transporte terrestre mecánico, el mas antiguo del pais. Fue inaugurado el 30

de agosto de 1857 entre las estaciones del Parque (donde hoy está el Teatro

Colón) y Floresta, con las dos locomotoras gemelas que recorrían un trayecto

de 10 Km de vía única, con 4 estaciones intermedias (11 de Septiembre, Almagro,

Caballito y Flores).

Una de las locomotoras fue LA PORTEÑA y la otra LA ARGENTINA.

El tren estaba compuesto en un principio por 3 vagones para 30 pasajeros cada

uno y una entrada central lateral. Eran de 4 ejes, de madera, bastante lujosos

en un principio y alumbrados con lámparas de aceite. Los vagones de carga eran

12 y podían llevar hasta 5 toneladas cada uno.

Locomotora

"La Porteña"

CURIOSIDADES:

_La locomotora "La Porteña"

depositó en el pequeño Cementerio del Oeste (Chacarita) su fúnebre carga de

víctimas de la epidemia de fiebre amarilla, que hizo estragos en la población de

Buenos Aires.

_Durante las pruebas, el tren descarriló debido a la velocidad que llevaba (40

kilómetros por hora) y causó golpes leves a varios pasajeros, entre ellos, a

Dalmacio Vélez Sársfield. Este accidente se mantuvo en secreto.

En la actualidad "La Porteña" se la exhibe en el Museo Histórico y Colonial

Enrique Udaondo de Luján, junto con una réplica de los vagones de madera.

_ La locomotora "La

Argentina", diseño del ingeniero argentino Dante Porta en 1948, se encuentra actualmente en estado

lamentable, en la estación "Mate de Luna" (San Miguel de Tucumán).

Cuando el ingeniero completó sus estudios técnicos en Buenos Aires en 1946, las

clásicas líneas de la locomotora de vapor estaban en su fase final de

desarrollo. El ingeniero Porta murió en el 2003 a los 81 años.

Locomotora "La Argentina"

Locomotora "La Argentina"

abandonada

_Con el tiempo el material

rodante fue incrementándose pasando a 4 locomotoras, todas inglesas, y 79

vagones (26 coches de pasajeros y dos de encomiendas, 48 vagones de carga

general 1 para caballos, otro para ovinos y uno de pescante).

_En Abril del 1860 la

línea había llegado a Moreno con 30 km de extensión y cinco estaciones.

VEA FOTOS Y MAS DATOS AQUÍ:

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/ferrocarriles-locomotora-la-portenia_2.htm

LA CONSTRUCCIÓN DEL ACTUAL TEATRO

COLÓN DURÓ CASI 20 AÑOS. SE REALIZÓ EN LOS TERRENOS DONDE SE SITUABA LA ESTACIÓN

DEL PARQUE DEL FERROCARRIL OESTE.

Sus salones palaciegos, las arañas, el mobiliario, los vitrales, los murales,

las esculturas hacen del Teatro una reliquia invaluable. El Teatro Colón no es

sólo una suerte de museo, es un Teatro vivo y en sus entrañas esconde más de

1000 empleados repartidos entre los cuerpos estables artísticos: Orquesta, Coro,

Ballet y Actores Figurantes. El 25 de mayo de 1908 se inauguraba el Teatro Colón

en una magnífica noche de gala. Con sus 2.487 localidades, cinco filas de palcos

y la amplitud del escenario, de 35 metros de ancho por 35,50 de profundidad, se

lo comparaba con la Scala de Milán. Fueron contratados los mejores artistas de

Europa: Enrico Caruso y Arturo Toscanini; un abono en el Teatro establecía una

alta jerarquía social. En la construcción -exquisitamente decorada- se conjugan

elementos del renacimiento italiano.

Es

una sala para la realización de espectáculos líricos, construida a imagen y

semejanza de la Scala de Milan. Eso sí: acorde con la opulencia y las

expectativas de grandeza que la Argentina del centenario

abrigaba, la versión criolla del teatro

italiano incrementó el lujo y el tamaño de su modelo original. Inaugurada

con la representación de "Aída", de Verdi, el 25 de mayo de 1908.

LA SALA: La planta

está desarrollada en forma de herradura, bordeada de palcos hasta el tercer

piso; los pisos 4º, 5º, 6º, 7º, corresponden a las localidades de Casuela,

Tertulia, Galería alta y Paraíso. Toda la sala está tratada con el mismo

criterio en cuanto al empleo de tonos cálidos derivados del rojo y del

dorado; no hay ningún contraste con tonos fríos.

La sala tiene una capacidad para 2478 personas sentadas, a saber: 632

plateas, 60 personas en palcos Baignoires, 224 personas en 32 palcos bajos,

240 personas en 34 palcos Balcón, 240 personas en 34 palcos Altos, 84

personas en l4 palcos Cazuela, 24 en 4 palcos Galería, 223 asientos de

Cazuela, 336 de Tertulia, 346 en Galería y 78 localidades en Paraíso. Además

de esto puede dar cabida a más de 1000 espectadores de pie, con lo que se da

una capacidad superior a 3500 personas.

Todos los pisos de

la sala se iluminan mediante artísticos brazos de bronce bruñido con tulipas

diseñadas especialmente, formando ramos a semejanza de rosas que dan una

tonalidad general dorada y una calidad íntima. los Vitraux artísticos de la

casa Gaudin y Cia. de la Rue de la Grande Chaunière de París. La cúpula que

cubre la gran escalera de entrada; una sombrilla de tenues colores iluminada

electrónicamente y los dos Vitraux que cierran los salones Foyers son

verdaderas obras de arte, dignas del monumental Teatro.

Una de las maravillas del Colón es su araña

Posee 7 metros de diámetro y bronce bruñido, con 730 lámparas eléctricas,

que puede ser descendida -para su reparación o su limpieza- hasta el piso de

la platea.

Accionada por un dispositivo mecánico, muy pocas veces fue bajada. La

monumental pieza de alumbrado fue construida en Francia a fines del siglo

XIX y está considerada una magnífica obra de cincelado.

Cuelga de la cúpula de la sala principal ilumina todos los espectáculos

desde 1908, cuando fue inaugurado el máximo coliseo argentino.

El plafón central tiene un tablero reversible que permite su limpieza y

recambio desde las pasarelas que están por encima de la cúpula. Las tulipas

de vidrio forman parte de un plafón que contiene doce lámparas.

Las lámparas, que según informó el teatro, son provistas por la empresa

Osram directamente desde Alemania y realizadas especialmente para el Teatro

Colón. "Son lamparitas de 25 watts satinadas que no se producen en el país".

ENTRE AQUÍ Y CONOZCA PARTE DE TODA SU ARQUITECTURA E HISTORIA:

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/teatro_colon-nuevo.htm

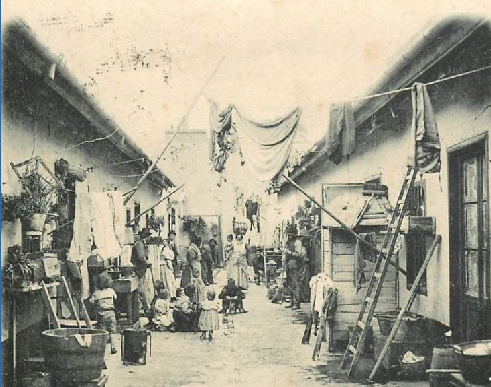

CASI TODOS DESCENDEMOS DE

ESOS INMIGRANTES QUE UN DIA LLEGARON A ESTE PAIS… Los inmigrantes entre los años

1854 y 1914 le cambiaron la cara a la Argentina.

Entre 1870 y 1929 llegaron a la Argentina unos 6 millones de inmigrantes

europeos (de los cuales algo más de 3 millones permanecieron en el país),

registrándose un pico máximo durante el período 1901-1910. El viaje se

transformaba para los ellos en una pesadilla de gentío, de malos olores, de

exceso de frío o de calor, según las estaciones, y más en general de intolerable

promiscuidad.

Entre quienes regresaban a su patria había algunos, principalmente italianos,

que sólo venían transitoriamente para las cosechas; por otra parte, en

particular, italianos, franceses y británicos retornaron a sus países par

enrolarse durante la Primera Guerra Mundial. La emigración masiva fue un negocio

muy lucrativo para las compañías de navegación. En 1850 los tiempos de las

travesías eran 50 días de viaje y en 1930 eran 13 días de viaje.

Los diferentes contingentes que llegaban del exterior fueron recibidos en

establecimientos provisorios hasta la construcción del primer Hotel de Inmigrantes “definitivo” que

fue en 1911. Este resultó ser el último de los hoteles o asilos de inmigrantes de la

Capital de la República. El primer establecimiento que dio albergue a esas

familias estaba ubicado en la primera cuadra de Corrientes. Otros lugares de

transito fueron en el Asilo de Inmigrantes en Palermo y también hubo otros

lugares en Caballito y San Fernando.

La "Quinta Bollini" fue otra

que recibió inmigrantes.

Los inmigrantes tenían el derecho de alojarse

en el nuevo hotel gratuitamente durante un mínimo de cinco días hasta conseguir trabajo. Los

recién llegados ocupaban ocupaciones de cocheros, cocineros, mozos, sirvientes y

porteros. También muchos se ofrecían para la construcción.

La inmigración fue parte de

una modernización y transformación global tanto en lo social como en lo

económico, político y cultural. Es así que entre 1880 y 1914 se forja en nuestro

país una nueva sociedad. Ningún otro país del mundo recibió un impacto

inmigratorio tan grande como la Argentina. La principal herramienta legal fue la

Ley de Inmigración y Colonización, conocida como Ley Avellaneda de 1876.

CURIOSIDADES:

_La inmigración del Rio de

la Plata comenzó desde antes de nuestra existencia como nación libre, lo prueban

los censos de 1740 y 1770.

_En octubre de 1857 se

promulga la ley de ciudadanía y naturalización.

_La constitución nacional de

1853, el articulo 20 explicitaba que todos los extranjeros gozaban de todos los

derechos civiles de los ciudadanos. O sea que los inmigrantes podían

naturalizarse. En 1869 durante la presidencia de Sarmiento se promulga una nueva

ley que decía que toda persona nacida en territorio Argentino sea cual fuere la

nacionalidad de los padres fueran considerados Argentinos. Hubo que

esperar hasta 1876 para que se dicte la conocida Ley Avellaneda y asi se duplico

rápidamente el numero de inmigrantes.

_Con fecha de 5 de enero de 1874 la Comisión de

Inmigración recibió una orden de la Municipalidad de cerrar el asilo de la calle

Corrientes y no alojar en él a ningún inmigrante.

No encontrándose en los suburbios "casa aparente",

la municipalidad cedió en Palermo un terreno de 8 manzanas

en el que se construyeron casillas de madera y se instalaron 30 carpas para 10 y

hasta 30 personas cada una. Este fue el que se dio en llamar el "Asilo de Inmigrantes Provisorio de Palermo".

El 14 de enero se

trasladaron a este "Asilo Provisorio" 300 emigrantes de los cuales algunos

cayeron enfermos de la epidemia de cólera que ya azotaba a la ciudad.

_La "Quinta Bollini" estaba situada en la calle Chamango (hoy Avenida Las Heras) entre Bustamante y

Bollini (hoy Billinghurst). Los propietarios arrendaron la "Quinta" con la

condición de que no se hicieran cambios en las instalaciones, ni obras en los

edificios. No disponía de cocinas suficientes ni de comodidades para el servicio

de las comidas; fue por esta razón que, cada mañana y cada noche, los

inmigrantes que allí estaban "asilados" debían trasladarse a las instalaciones

de Palermo para su almuerzo y cena. Algunos días después se declaró allí también

el cólera. Con el objeto de paliar la situación durante aquel enero se

despacharon directamente al interior 598 emigrantes que, a poco de su llegada

encontraron trabajos remunerativos. Pasada la epidemia, los inmigrantes fueron

enviados nuevamente al local de la calle Corrientes, en espera de la

finalización de las obras del Asilo que se construía en la ribera.

_"El Hotel de La Rotonda" también

funcionó

como lugar de alojamiento y

albergó en 1888 alrededor de 70.000

inmigrantes, con una capacidad de albergar a 2.500 personas, esto refleja la

insipiente cantidad de inmigrantes que llegaron a Buenos Aires en esa época.

Nuevamente se piensa en la necesidad de contar con otro edificio. El Hotel De La

Rotonda siguió siendo utilizado hasta 1911, año en que lo demolieron para

construir la nueva estación de Retiro.

VEA DONDE SE ALOJARON Y COMO FUE SU ESTADÍA DESDE SUS INICIOS:

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/hotel_inmigrantes.htm

CONOZCA UN POCO DE LA VIDA DE LOS INMIGRANTES EN LOS CONVENTILLOS....CASI TODOS

DESCENDEMOS DE INMIGRANTES...

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las

primeras del siglo XX, una masiva inmigración de origen europeo arribó por barco

al Puerto de Buenos Aires.

Los inmigrantes tenían el derecho de alojarse gratuitamente durante un mínimo de

cinco días en "El Hotel de Inmigrantes" hasta conseguir trabajo.

A la salida del hotel estaban los “promotores” de los conventillos, subidos en

carros que trasladaban a los inmigrantes hacia su nuevo destino. No había

contratos de alquiler, el primer recibo de pago se lo daban a los tres meses

para poder desalojarlo por falta de pago cuando el “encargado” o propietario así

lo dispusiese.

Los conventillos, en su gran mayoría estaban en La Boca, casi todos los

inquilinos eran italianos, así como los propietarios que ejercían una política

rufianesca. Evadían todas las disposiciones municipales y sanitarias, las

habitaciones tenían solo una puerta de entrada, que podría ser vidriada o no, y

no tenían ventanas, se cocinaba adentro de la misma en invierno, o en el patio

común en verano.

No se respetaba la proporción habitacional y solo había un par de piletones para

el lavado de la ropa.

Los conventillos más famosos fueron Las Catorce Provincias, El Universo y el

afamado Conventillo de la Paloma. En ellos se compartían los baños, los

lavatorios, las letrinas, la cocina y los lavaderos. En las piezas vivían

familias enteras, a veces con seis o siete hijos, lo que provocaba hacinamiento

y promiscuidad.

Para dormir, los más pobres tenían dos opciones: el sistema de "cama caliente",

en el que se alquilaba un lecho por turnos rotativos para descansar un par de

horas, o la maroma, que eran sogas amuradas a la pared a la altura de los

hombros. Quien optaba por ese método debía pasase las sogas por debajo de las

axilas, dejar caer el peso del cuerpo y dormir parado" . Esto nos da una idea

del enorme sacrificio que debieron hacer muchas personas que venían de otras

tierras en busca de un futuro mejor. Fueron italianos, franceses, húngaros,

belgas, y de otras nacionalidades que dejaron su país y embellecieron el

nuestro.

El precio común del alquiler de una pieza era de 20 pesos por mes, una cifra que

muchas veces era superior al promedio salarial de los habitantes del

conventillo.

Esto provocaba las famosas huelgas de inquilinos que bregaban por una rebaja en

los alquileres y por que el gobierno municipal garantizara el fin de los

desalojos.

En vano, la Municipalidad trató de poner orden e higiene en los conventillos. Se

establecieron medidas mínimas de habitabilidad. Pero los dueños de los

inquilinatos rara vez las respetaban.

CURIOSIDADES

En el famoso conventillo de la Paloma nació en el

año 1904 la actriz y cantante Tita Merello, la llamada la Señora del Tango.

"La ondina de plata" obra de

Lucio Correa Morales.

Esta hermosa escultura se

encuentra en la entrada al botánico, en frente estaba la primitiva edificación

de la administración del parque. La escultura es denominada "la ondina de plata"

obra de Lucio Correa Morales.

Es de mármol, de sello academicista que, aún cuando evoca a las ninfas del agua

de la mitología escandinava, buscó ser un homenaje a la mujer americana.

El yeso original de esta obra, realizada mientras el autor se formaba en

Florencia gracias a una beca otorgada por Sarmiento, integra hoy el patrimonio

del Museo de Bellas Artes de Mendoza.

Se considera a Lucio Correa Morales (1852-1923) como el fundador de la escultura

en la Argentina. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Florencia y

regresó al país en 1882, cuando expuso sus primeras obras relevantes: Indio

Pampa y El Río de la Plata.

Hasta su desaparición siguió creando obras notables, inspiradas en temas

nacionales, como Falucho, El Gaucho o La Cautiva. Correa Morales viajaba por el

interior del país observando a criollos y aborígenes, a quienes inmortalizó en

sus más sensibles creaciones. Fue un notable docente en la Universidad de Buenos

Aires, la Escuela Normal de Profesores y la Sociedad Estímulo de Bellas Artes

donde formó a discípulos con brillo propio, como Rogelio Yrurtia, Pedro Zonza

Briano y Miguel Ángel de Rosa.

COMO NACE PUERTO

MADERO?

En 1861 se presenta por primera vez ante el gobierno Eduardo Madero con un

proyecto de puerto para la capital. Tenia entonces 28 años. Su abuelo había sido

amigo de Rivadavia.

Madero presento varias propuestas. En 1880 es electo presidente Roca y la

campaña del desierto habían agregado a la civilización grandes extensiones de

tierras.

Se iniciaba una era de un floreciente desarrollo económico comenzándose a

exportar carnes y cereales.

El presidente comprende con todo ese movimiento que las obras portuarias no

pueden postergarse mas tiempo.

Madero presentó 3 proyectos para realizar el Puerto, siendo el último (1881) el

aprobado por el presidente Julio Argentino Roca, siendo el diseñador el

Ingeniero John Hawkshaw.

Vista

general de Buenos Aires desde Puerto Madero con dirección N.O.

En la actualidad, justo alado del edificio más alto (lado izquierdo) se

encuentra el actual Ministerio de Economía. Puede verse la Casa Rosada cuando

conservaba la totalidad de su estructura. La foto no está fechada pero

probablemente sea de 1910.

El plan consistía en la fabricación de cuatro diques cerrados, interconectados

mediante puentes, y dos dársenas, Norte y Sur.

A fines de 1884, y entre 1900 y 1905 se construyeron los 16 DOCKS DE LADRILLOS

rojizos, claros exponentes de la arquitectura utilitaria inglesa.

Los docks tenían entre tres y cuatro pisos con sótano, depósitos que serían

utilizados para guardar granos y otros artículos de exportación.

Sin embargo, debido al aumento en el tráfico de mercancías y al incremento en el

movimiento de pasajeros, hacia 1910 este puerto resultó insuficiente. Un año más

tarde, comenzaron las obras para la ampliación de la zona portuaria, con

dársenas en forma de peine, obra del Ingeniero Luis Augusto Huergo.

CONOZCA MAS DE SU HISTORIA Y VEA FOTOS AQUÍ:

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/puerto_madero.htm

LA FOTO muestra la puerta

del Hipódromo Argentino, sobre la entonces avenida Vértiz, que después se

convirtió en Libertador.

El Hipódromo fue inaugurado en 1876, pero recién en 1908 fue inaugurada la

actual tribuna oficial y los grandes portales de acceso por la Av. del

Libertador. El hipódromo tiene una superficie de sesenta hectáreas y cuenta con

tres pistas de arena de cava. Dos de ellas se utilizan exclusivamente para

entrenamiento y vareo de los caballos. La principal tiene 2.400 metros y es

considerada una de las mejores pistas del mundo.

El inolvidable Ringo Bonavena, que tenía pie plano, iba por las mañanas a

correr, descalzo, en esa pista.

La entrada principal se encuentra frente al campo argentino de polo que fue

inaugurado en 1928 con capacidad para 15 mil espectadores.

En 1953, el Hipódromo de Palermo, pasó a denominarse Hipódromo Argentino de

Palermo. Posteriormente, en 1971, se inauguró la iluminación de la pista, lo

cual permitió extender el horario de carreras hasta la noche.

En esa misma década, se introducen por primeras vez las jocketas, es decir

jinetes femeninos. En 1978 la jocketa Marina Lezcano, fue la primera mujer en

ganar la cuádruple corona, con el caballo Telescopio. El ingreso del caballo en

la Argentina se produjo con Pedro de Mendoza, cuando desembarcó en la costa del

Río de la Plata y fundó la actual ciudad de Buenos Aires en 1536. Las carreras

de caballos fueron consideradas durante muchos años como un deporte de reyes en

Europa pero la realidad es que todo amante del pura sangre es también amante del

espectáculo que nos brinda el turf.

CONOZCA MAS DE SU HISTORIA Y VEA MAS FOTOS AQUÍ:

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/hipodromo_palermo_2.htm

PORQUE Arribar a Mar del

Plata hacia finales de la década de 1870 era muy complicado?

Los trenes sólo llegaban hasta Chascomús y de allí se emprendía un largo

trayecto en galeras y caballos. Las mercaderías se traían en carretas tiradas

por bueyes o caballos. En las galeras que era el único medio de transporte de la

campaña, se mezclaba gente muy distinta: gauchos pobres y ricos hacendados,

policías y presidiarios, mujeres y niños. Como el viaje duraba algunos días, los

pasajeros intercambiaban y compartían algunas experiencias, tanto dentro del

transporte como en las paradas que se hacían cada tanto para cambiar los

caballos, alimentarse y descansar, así como también para dejar noticias,

correspondencia y encomiendas. Estos altos en los viajes se hacían en las

estancias, las pulperías o las postas. Muchas veces los lugareños participaban

de los fogones que allí se improvisaban. Se jugaba por dinero, compartían el

asado, el vino y se guitarreaba y en estas condiciones se hacía el baile. Estas

eran fiestas de carácter popular en que la diversidad de participantes,

contrastaba con la homogeneidad de los asistentes a las organizadas por la

oligarquía.

Las familias de renombre que viajaban hacia el Puerto de la Laguna de los Padres

paraban, casi obligadamente en las estancias de hacendados amigos. Allí

generalmente, los jóvenes organizaban bailes, juegos de prendas y contaban

cuentos. El arribo a Mar del Plata no solo ponía final a este agitado viaje,

sino que daba lugar a la recepción de las últimas noticias traídas por los

recién llegados.

Uno de los centros de "información" era, aunque parezca inusual, la botica (la

antigua farmacia). Al igual que los almacenes, las boticas eran un espacio de

sociabilización por excelencia. Allí los vecinos discutían los temas de interés

común, compartían las noticias o simplemente planeaban entretenimientos más

triviales, como una partida de naipes.

Con la llegada del ferrocarril, en septiembre de 1886, el pueblo de Mar del

Plata se fue transformando en un centro urbano moderno.

La llegada de la aristocracia, motivó la construcción de más comodidades. Hacia

mediados de 1883 se construyeron hoteles ostentosos, con grandes salones de

baile y una arquitectura muy particular. La elite cambió las quintas de recreo

en las afueras de Buenos Aires por el aire marino de Mar del Plata. Las primeras

familias que comenzaron a veranear en esta zona, se las conoció como "los locos

de la arena".

En el año 1888, se inauguró

el Hotel Bristol, ubicado en Entre Ríos y Av. Luro, preparado para recibir a la

oligarquía. En los hoteles se hacía diferencias sociales. En los hoteles se

realizaban banquetes y bailes a los que no podían dejar de asistir aquellos

integrantes de la elite porteña, que querían figurar.

En Mar del Plata, los dorados años ‘20 fueron perdiendo brillo para unos y

ganándolo para otros. Cuando en 1934 se inaugura la Ruta Nacional 2, la clase

media comienza a tener acceso a la ciudad. Para el año 1938, se contaba en Mar

del Plata con 5 hoteles de primera, 13 de segunda, 35 de tercera, 35 de cuarta,

69 de quinta, 146 de sexta categoría y más de 38 casas de pensión.

IMPORTANTE:

Para los primeros años del

siglo XX, algunos vecinos adinerados tuvieron acceso a uno de los últimos

inventos de la época: el automóvil. Los primeros llegaron a través del

ferrocarril y eran utilizados para pasear por la ciudad, mientras eran

observados como una curiosidad.

En el año 1908, llegaba por primera vez a la ya ciudad de Mar del Plata, un

veraneante en automóvil desde Buenos Aires y el viaje le demoró cinco días.

En la estación Norte se descargaban de los vagones automóviles de marcas

europeas, como Mercedes Benz, Rolls Royce o estadounidenses como Ford, Chevrolet

y Overland. A pesar de ello, los carruajes a caballo, siguieron siendo

utilizados para románticos paseos por la costa.

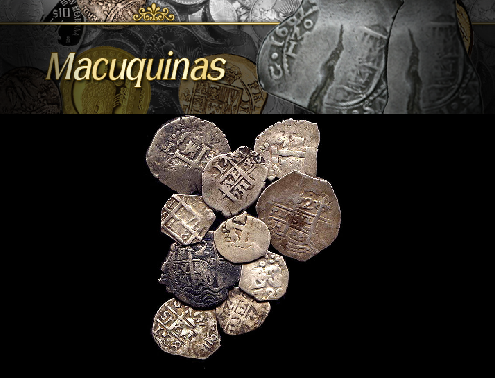

SABÍAN A QUE SE LE LLAMABA

MACUQUINA?

La acuñación de monedas en

forma manual y a golpes de martillo ha sido utilizada por la humanidad desde

tiempo inmemorial: desde el segundo milenio A.C hasta el siglo XVI de nuestra

era, éste era el sistema más empleado en todo el mundo para elaborar monedas.

Con el nombre de "macuquina" se

conoce en América Latina al tipo de moneda acuñada toscamente en forma manual y

a golpes de martillo, sobre un yunque, método utilizado ampliamente desde el

siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Fueron las monedas de mayor

circulación en tiempos coloniales. Estas monedas se caracterizaron por sus

bordes irregulares y la mala calidad de las inscripciones, motivos por los

cuales hasta la época actual los ejemplares en buen estado suelen ser raros de

hallar y de elevado valor entre coleccionistas. Asimismo las macuquinas, como

siempre, rara vez tenían forma totalmente redonda (la mayoría tenían forma de

corazón, de rombo, o de cuadrado).

Para fabricar "moneda

macuquina" se empleaban los siguientes procedimientos:

El metal era fundido y luego convertido en láminas mediante golpes de martillo.

Después de ello se recortaban los cospeles de modo artesanal y se grababan los

cuños manualmente sobre la superficie de cada cospel, agregando también del

mismo modo las siglas del ensayador (que aseguraba el peso y ley de la moneda) y

la fecha de la acuñación.

Se colocaba una plancha de metal dúctil entre dos cuños y con un martillo se

golpeaba el cuño superior para grabar una imagen en el lado superior de la

plancha, luego se repetía la operación en el cuño inferior de manera más tosca,

acabando de colocarse detalles en la moneda mediante un simple punzón. Una vez

terminado este procedimiento, se cortaban manualmente las secciones del metal

dúctil y se obtenían pequeñas piezas de borde bastante irregular (debido a la

propia constitución del metal): las monedas propiamente dichas.

Otra forma de obtenerlas era cortar a golpe de martillo porciones del extremo de

una barra metálica para obtener fragmentos para batirlos posteriormente y

obtener los que vendrían a ser cospeles para luego estamparles a golpe el

troquel.

CURIOSIDADES:

El primer UNO A UNO de nuestra

historia?

_A partir de 1920 cuando cada

provincia comienza a gobernarse por si misma deja de existir una moneda común.

Buenos Aires a partir de 1822 inicia la emisión de billetes en pesos corrientes.

Al principio eran convertibles por igual valor de pesos metálicos (que pasaron a

conocerse como pesos fuertes) y fue el primer UNO A UNO de nuestra historia. En

1826 la provincia decreto el CURSO FORZOSO de los billetes saliendo de la

convertibilidad. Las consiguientes devaluaciones llevaron a que en 1862 del UNO

A UNO inicial, un peso fuerte pasara a cotizarse a 25 pesos corrientes.

_Las demás provincias

rechazaron los pesos corrientes bonaerenses y prefirieron mantener la

circulación de monedas metálicas.

LA

PLAZA SAN MARTÍN TIENE MUCHA HISTORIA…

La Plaza San Martín es de las más bellas del mundo. Ubicada en pleno centro de

Buenos Aires. Hasta 1856 la costa del rio llegaba hasta unos pocos metros al pie

de la barranca de la plaza San Martín, todo lo que actualmente se encuentra al

norte de la avenida Alem era Rio de la Plata. El monumento a San Martín fue el

primer monumento erigido en la ciudad, inaugurado en 1862.

Tuvo su origen a principios del siglo XIX como Campo de la Gloria, por la

valiente defensa de la ciudad ante la segunda invasión inglesa.

Era un punto muy concurrido los domingos y días de fiesta, en que tenían lugar

las corridas de toros, que cabían 10 mil espectadores cuando en Buenos Aires

había 50 mil habitantes. En 1819 fueron suprimidas.

En la parte sur de la plaza sobre la avenida Santa Fe estaba hasta el año 1772

la South Sea Company, empresa que comercializaba con esclavos en la casa donde

fue la mansión llamada El Retiro, rodeada de un Fuerte con numerosos cañones.

En 1812 se muda a la actual Plaza San Martín, el regimiento de granaderos a

caballo y su comandante don José de San Martín, que utilizaron los cuarteles que

había en el Retiro.

En tiempos de Rosas funcionaron calabozos en esta zona.

En 1893 fue armado e instalado frente a Plaza San Martín el Pabellón Argentino,

en las calles Arenales entre Maipú y Florida, en el sitio donde estuvieron los

cuarteles que habían sido demolidos. El Pabellón Argentino fue demolido para

posibilitar la ampliación de la Plaza San Martín y crear un gran espacio verde.

Alrededor de la plaza San Martín se encuentra la iglesia de Mercedes Anchorena

Santísimo Sacramento.

También esta la torre de los ingleses, donada por la colectividad británica.

Frente a la plaza esta el Plaza Hotel, que se levanto en dos años.

No podemos dejar de lado el edificio Kavanagh en la esquina de Florida y San

Martín y algunos palacios alrededor de la plaza, algunos ya demolidos.

VEA MAS FOTOS Y MAS HISTORIA EN :

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/plaza_san_martin.htm

SE ACUERDAN DE LA BiDú CoLa

?

En la década del 40 “Bidú” era la única bebida cola que existía en Argentina.

Se presentaba en un envase de vidrio color verde, retornable y lavable, más

delgado en su parte media, lo que permitía un buen agarre. Era una bebida de

color oscuro, casi negro, semejante a otras colas que llegaron posteriormente y

de un sabor muy dulce.

A mediados de la década del 40, hizo su aparición la norteamericana “Coca-Cola”

en el mercado argentino.

A los efectos de eliminar la competencia de “Bidú”, se apeló a un recurso muy

eficaz. Compró la mayor cantidad posible de botellas de “Bidú” y las guardó en

un depósito. Ante la imposibilidad de renovar los envases por razones

económicas, “Bidú” desapareció del mercado.

“Bidú” fue el anunciante de un programa de preguntas y respuestas llamado:

“Bidú, todo o nada”, conducido por el locutor y animador Iván Casadó. El

programa era el único en su género y la conducción de Casadó le otorgaba

momentos de suspenso. Se basaba en preguntas de cultura general.

El participante contestaba la primera pregunta por 1 peso. Si acertaba, pasaba a

la segunda por 2 pesos y así, si no se equivocaba, ya que iba duplicando hasta

llegar a 64 pesos. Ahí finalizaba la participación. Ganar 64 pesos era festejado

como si hubiera sacado un premio en la lotería.

Cuando el participante progresaba, las siguientes preguntas se efectuaban en

audiciones distintas a fin de mantener el suspenso y motivar comentarios en el

público oyente. Estábamos muy lejos de suponer que posteriores programas de

preguntas y respuestas presentados en la televisión, premiarían a los

participantes con importantes remuneraciones.

En la década del 40, ese premio máximo de 64 pesos se constituía en un

acontecimiento trascendente y ampliamente comentado en ese Buenos Aires que se

fue.

En el Museo de arte

decorativo ...

La magnifica escultura "Bacante y Fauno niño" atribuida al taller de Jean

Baptiste Carpeaux (1827-1875) pintor y escultor francés. Sus primeros estudios

los hizo con François Rude. Carpeaux ganó el Prix de Rome en 1854, y se trasladó

a Roma para encontrar inspiración, allí estudió las obras de Miguel Ángel,

Donatello y Verrocchio.

En 1861 hizo un busto de la princesa Mathilde, y esto más tarde le trajo

diversos encargos por parte de Napoleón III.

ENTENDAMOS MAS LA

ESCULTURA...

¿Como se celebraban las

fiestas de Baco?

Baco, dios del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis, un personaje

importante de la mitología griega.

Las fiestas se celebraban de diferentes maneras, cinco veces al mes. Pero las

principales llamadas Bacanales, Dionisias u orgías, eran celebradas por hombres,

mujeres y muchachas, todos vestidos con pieles de animales.

Las muchachas corrían como locas, con el cabello suelto, y haciendo las más

horribles contorsiones, todo al compás de címbalos y tambores. En medio de este

desenfreno se veían hombres borrachos, vestidos de Faunos, de Sátiros y de

Silenos, coronados de yedra como las mujeres. Después iba una multitud de

hombres montados sobre burros, seguidos de mujeres, que daban aullidos

espantosos.

Eran fiestas en las que predominaba la desinhibición de los sentidos mediante el

efecto del vino.

Las bacanales se hicieron cada vez más desenfrenadas. Por esa razón, el Senado

romano las prohibió en el año 186 a.C. Las bacanales, como tema inspirador,

aparecen frecuentemente en el arte renacentista y barroco, en la época.

Destacamos esta Terracota francesa del siglo XIX con 2 personajes que danzan

ubicada en la parte superior de la escalera de acceso de honor. La joven bacante

y el pequeño fauno participan en las fiestas dedicadas a Baco, dios del vino.

(Dionisos para los griegos).

Las bacanales, como tema inspirador, aparecen frecuentemente en el arte

renacentista y barroco, en la época neoclásica se atempera la sensualidad como

podemos observar en esta obra.

La obra presenta una joven cubierta parcialmente con una piel de pantera tiene

la cabeza adornada con hojas y racimos de uvas; realiza un paso de danza con el

fauno niño tomado de su mano y con la otra agita una castañuela.

Es una bacante, sacerdotisa de Baco. Las bacantes o ménades eran mujeres que

participaban de los rituales en estado de trance en medio del ruido, la

embriaguez y la lujuria.

El pequeño fauno tiene guirnaldas de hojas de vid en la cabeza y en su frente se

insinúan unos cuernitos. El paso de danza está marcado con una de sus patas de

cabra. En la mitología clásica los faunos eran deidades rústicas que habitaban

en los bosques, se distinguían de los sátiros porque eran más armónicos y menos

brutales en sus amores.

|